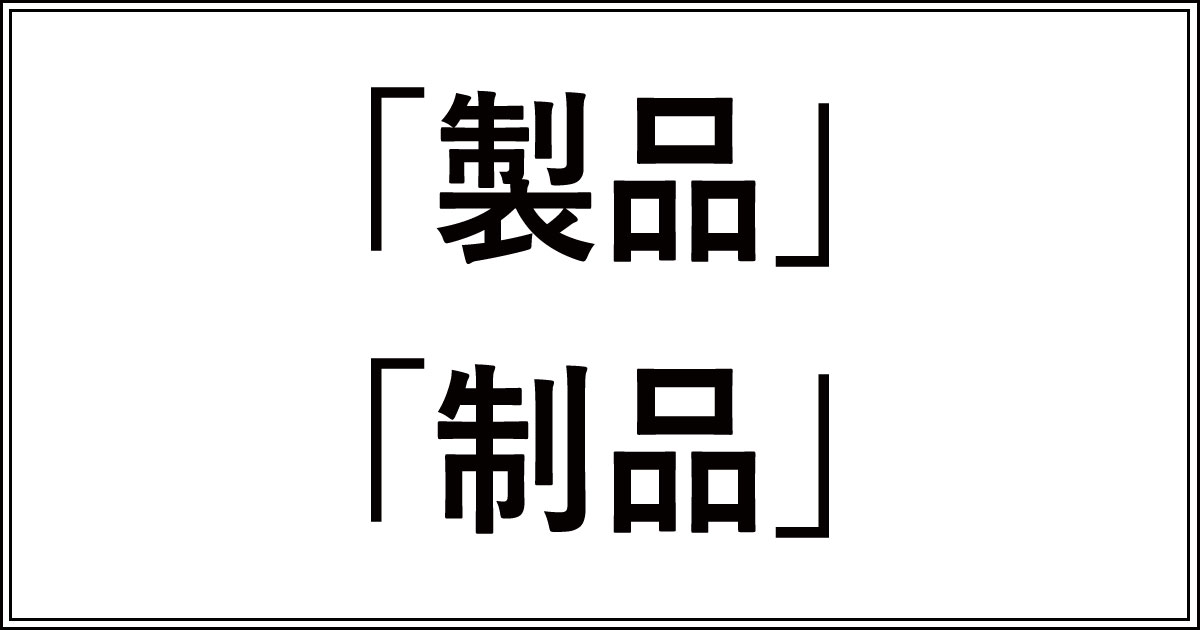

ビジネスシーンや日常会話でよく耳にする「製品」と「制品」という言葉。似ているようで実は全く違う意味を持つこの2つの言葉について、「どちらを使えばいいの?」と迷った経験はありませんか?

実際に私も以前、会社で資料を作成している時に「この場合は製品?それとも制品?」と混乱したことがあります。同僚に聞いてみても、意外と正確な違いを知らない人が多くて驚きました。

この記事では、「製品」と「制品」の基本的な違いから、実際のビジネスシーンでの使い分け方まで、誰でも理解できるようにわかりやすく解説していきます。

関連記事

「製品」と「商品」の違い!意味や使わけを具体例で解説

「製品」と「制品」の基本的な意味の違い

「製品」の意味とは

「製品」は、原材料を加工・製造して作られた完成品のことを指します。特に重要なのは、販売を目的として作られた商品という点です。

例えば:

- 自動車メーカーが作った車

- 家電メーカーが作ったテレビ

- 食品メーカーが作ったお菓子

これらはすべて「製品」と呼びます。消費者が購入して使用することを前提として作られているからです。

現代の折りたたみ椅子の原型と言われる「プリアチェア」。プラスチック製の透明なシートとスチールフレームの組み合わせは、工業製品ながら高級感も感じられる洗練された佇まい。見た目の美しさだけでなく折り畳むと5cm未満のフラットな厚さとなる機能美も兼ね備えています。 pic.twitter.com/z5FjMRxzUd

— F/STORE (@FashionsnapBuy) July 24, 2025

「制品」の意味とは

一方「制品」は、工場内での製造過程に重点を置いた言葉です。まだ完成していない途中段階のものや、工程管理の観点から使われることが多い専門用語です。

制品の特徴:

- 工場内での製造工程に焦点を当てた用語

- 完成前の半製品状態のものを指すことが多い

- 品質管理や工程管理で使用される

実は、一般的なビジネスシーンでは「制品」よりも「製品」の方がはるかによく使われています。

漢字の違いから見る意味の差

「製」と「制」の漢字の違い

「製品」の「製」という漢字には「作る」「つくりあげる」という意味があります。これは完成品を作り上げるというニュアンスが強く表れています。

一方、「制品」の「制」は「制御する」「管理する」という意味合いが強く、製造過程での管理や統制に重点が置かれています。

この漢字の違いからも、「製品」は完成した商品、「制品」は製造工程での管理対象という違いが見えてきます。

ビジネスシーンでの正しい使い分け方

「製品」を使う場面

私の経験では、以下のような場面で「製品」を使うのが適切です:

営業・マーケティング部門

- 「新製品の発表会を開催します」

- 「この製品の売上が好調です」

- 「競合製品との比較分析を行いました」

お客様との会話

- 「弊社の製品にご興味をお持ちいただき、ありがとうございます」

- 「この製品の特徴をご説明いたします」

「制品」を使う場面

「制品」は主に製造業の工場内や品質管理部門で使われることが多いです:

工場・製造部門

- 「制品の品質検査を実施しました」

- 「制品の工程管理を見直します」

- 「制品の製造スケジュールを調整します」

具体的な例文で理解する使い分け

「製品」を使った例文

- 「当社の新製品は来月発売予定です」

- 「この製品は環境に優しい素材を使用しています」

- 「製品の品質向上に努めております」

- 「お客様に愛される製品作りを心がけています」

- 「製品の販売戦略を検討中です」

「制品」を使った例文

- 「制品の製造工程を改善しました」

- 「制品の品質管理体制を強化します」

- 「制品の生産効率を向上させる必要があります」

- 「制品の検査基準を見直しました」

- 「制品の製造コストを削減できました」

業界別の使い分けポイント

製造業での使い分け

製造業では両方の言葉を使い分けることがあります。

工場内での会話: 「今日の制品の生産量はどうでしたか?」(製造工程に焦点)

営業部門での会話: 「新製品のカタログが完成しました」(販売商品に焦点)

サービス業での使い分け

サービス業では主に「製品」を使用します。なぜなら、お客様に提供するサービスも「製品」の一種と考えるからです。

例:「金融製品」「保険製品」「IT製品」

間違いやすいポイントと注意点

よくある間違い

私が見てきた中で、よくある間違いをご紹介します:

間違い例: 「お客様にこの制品をおすすめします」

正しい例: 「お客様にこの製品をおすすめします」

お客様との会話では、必ず「製品」を使いましょう。「制品」は工場内部の専門用語だからです。

迷った時の判断基準

どちらを使うか迷った時は、以下の基準で判断してください:

- お客様向けの文書・会話 → 「製品」

- 社内の工程管理 → 「制品」

- 販売・マーケティング → 「製品」

- 製造・品質管理 → 「制品」も可

関連する類似語との違い

「商品」との違い

「製品」と混同しやすいのが「商品」です。

- 製品: 自社で製造したもの

- 商品: 販売目的で仕入れたもの(他社製造含む)

例えば、家電量販店では他社製の家電を「商品」として販売しますが、メーカーにとってはそれらは「製品」です。

「成果物」との違い

「成果物」は製造業以外でも広く使われる言葉です:

- 製品・制品: 主に物理的なモノを指す

- 成果物: サービスや無形のものも含む

『どの製品にリチウムイオン電池が入っているのか分からない・・・』

— ナイト(独立行政法人 製品評価技術基盤機構) NITE公式 (@NITE_JP) July 14, 2025

そんな声に応えて、一覧表にしました。(まだたくさんあります)

コードレス&充電して使用する製品にはだいたい入っています! pic.twitter.com/K5UM2YJJfF

実務での活用方法

文書作成時の注意点

私が会社で資料を作成する際に気をつけているポイントをシェアします:

対外的な資料(提案書、カタログなど)

- 必ず「製品」を使用

- お客様目線で分かりやすい表現を心がける

社内資料(工程管理、品質管理)

- 文脈に応じて「制品」も使用可能

- ただし、混乱を避けるため統一することが重要

会議での使い分け

営業会議: 「今期の製品売上は前年比110%を達成しました」

製造会議: 「制品の品質向上により、不良率が2%減少しました」

よくある質問

Q1:英語ではどのように区別するのですか?

「製品」も「制品」も英語では基本的に「Product」と訳されます。ただし、文脈によって以下のような使い分けがあります:

- 製品(商品として):Product, Merchandise

- 制品(製造工程での):Work in Process, Semi-finished Product

Q2:どちらを使うか迷った場合はどうすればいいですか?

迷った場合は「製品」を使うことをおすすめします。なぜなら:

- より一般的で理解されやすい

- お客様とのやり取りで間違いがない

- ビジネス文書で広く使われている

Q3:海外企業との取引では注意点がありますか?

海外企業との取引では、基本的に「Product」を使用します。ただし、製造委託契約などでは以下のような専門用語を使い分けることがあります:

- Finished Product(完成品)

- Semi-finished Product(半製品)

- Work in Progress(仕掛品)

Q4:業界によって使い分けのルールは異なりますか?

はい、業界によって多少の違いがあります:

自動車業界: 「製品」「部品」を明確に区別 食品業界: 「製品」が一般的、「制品」はあまり使用しない 化学業界: 製造工程が複雑なため、「制品」も頻繁に使用

Q5:社内で統一すべき表現はありますか?

会社全体で表現を統一することをおすすめします:

- 対外的には必ず「製品」

- 社内文書では部門ごとに使い分けても可

- 新入社員向けに使い分けルールを明文化

まとめ

「製品」と「制品」の違いについて詳しく解説してきました。重要なポイントを整理すると:

「製品」は販売を目的とした完成品

- お客様向けの文書や会話で使用

- 営業・マーケティング部門でよく使われる

- より一般的で理解されやすい表現

「制品」は製造工程に重点を置いた専門用語

- 工場内や品質管理部門で使用

- 製造過程の管理や統制に関連する場面

- 専門的で限定的な使用場面

迷った時は「製品」を選ぶのが安全です。お客様とのコミュニケーションでは必ず「製品」を使い、社内の専門的な議論では文脈に応じて「制品」も活用するという使い分けを心がけましょう。

正しい言葉遣いができることで、ビジネスシーンでの信頼性も向上します。この記事を参考に、ぜひ適切な使い分けを実践してみてください!